Bahasa Jawa : Sekilas Asal-Usul Bentuk Kromo-Ngoko

|

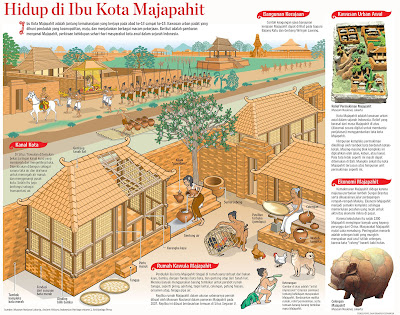

| ILUSTRASI TEMPAT PENGGUNAAN BASA KROMO |

Sudah lama saya tidak berbicara soal bahasa, karena seperti yang diketahui…para pembacanya terbatas dan mungkin kesannya juga “berat”, tapi saya usahakan seperti dulu, tidak berat dan tidak banyak menggunakan istilah-istilah akademis seperti yang dipakai para pelaku pendidikan tingkat tinggi dan istilah yang ’sok Inggris’ jika masih ada padanan Indonesianya. Semoga bisa dipahami oleh para peminat bahasa yang tidak pengen dibebani dengan istilah yang ‘berat-berat’. Kali ini ada hal yang selalu mengganjal dalam pemikiran saya, kenapa sih bisa muncul pembatasan bahasa antara halus dan kasar dalam bahasa Jawa?

Bahasa Jawa yang menjadi bahasa ibu dari hampir separuh penduduk republik ini mempunyai dua dialek besar, yakni dialek sosial

dan dialek daerah. Yang ingin saya ulik-ulik adalah dialek sosial atau kemasyarakatannya. Masyarakat Jawa pada dasarnya adalah masyarakat petani dimana terdapat susunan hirarki yang menjadi pedoman bermasyarakat didalamnya. Sistem semacam ini juga mengarah pada sistem kepemilikan tanah ataupun feodalisme, dan berpengaruh pada bahasa juga. Karena harus menghormat kepada orang-orang yang lebih tinggi baik dari usia, status di masyarakat, maupun wibawanya.

Akibatnya, bahasa Jawa mengenal ragam yang disebut sebagai kromo, madya dan ngoko. Pembagian semacam ini muncul pada masa awal Kerajaan Mataram pimpinan Sultan Agung, dimana pada sebelumnya, bahasa JAwa tidak mengenal susunan semacam itu, sebagaimana yang dipahami, bahasa Jawa Kuno tidak mengenal bentuk-bentuk semacam ini. Dalam tingkat tutur ngoko, tidak ada perbedaan antara lawan bicara disamping digunakan kepada org2 yang ada di lapisan sama ataupun sebaya. Sedangkan kromo dicitrakan sebagai tingkatan sopan santun dalam berbicara, menunjukkan ‘keanggunan’ dalam berbicara serta dianggap njawani . Tingkatan ini dipakai oleh para bawahan atau orang-orang dibawah maupun dalam keadaan resmi. Serta untuk orang yang belum dikenal.

Menurut Poedjosoedarsono dkk (1979), sebenarnya bahasa Ngoko adalah dasar dari semua kosakata bahasa Jawa. Karena itulah, maka bahasa Kromo tidak dapat disamakan atau disetarakan dengan ragam ngoko, karena terlalu banyaknya kata ngoko yang tidak memiliki padanan kromonya. Jumlah kosakata Ngoko mencapai ratusan ribu, sedangkan Kromo hanya berjumlah 850 kata, bahkan untuk Kromo Inggil hanya berjumlah 250 kata.

Nah, mengapa terjadi Ngoko-Kromo?

Menurut Benedict Anderson (1990), hal tersebut disebabkan adanya krisis politik-budaya yang terjadi di tanah Jawa sejak abad ke-16, dan makin mendalam sejak penjajahan Belanda yang serempak memfosilkan penguasa Jawa dan memfeodalkan hubungan mereka dengan rakyat bawah. Menurut Anderson lagi, bentuk Kromo ini adalah bentuk kekuasaan Jawa yang secara nyata (de facto), telah hilang. Raja-raja Jawa dijadikan sebagai boneka hidup yang dikendalikan Belanda.

Dari sinilah akhirnya muncul hirarki dalam bahasa Jawa yang berakar dari feodalisme dan dianggap sangat menguntungkan bagi penjajah pada waktu itu, karena dapat memperlancar kepentingannya dengan bersembunyi dibalik raja-raja kecil tadi. Dari sinilah mengapa bahasa Kromo sangat sedikit kosakatanya itu disebabkan oleh pengendalian atas apa yang hendak dikatakannya. Ditunjang dengan sistem kebangsawanan.

Mengapa Bentuk Kromo-Inggil tidak dikenal di Banyuwangi?

Menurut apa yang saya alami, jarang sekali masyarakat Using di Banyuwangi menggunakan ragam kromo-ngoko sebagaimana masyarakat Jawa lainnya. Sebagaimana mereka tidak begitu menyukai kesenian-kesenian dari Jawa Tengahan. Saya waktu itu masih belum tahu apa namanya. Mereka hanya berbahasa seperti ‘kromo’ pada hal-hal yang bersifat keagamaan atau hal-hal kegaiban, bukan dalam kehidupan sehari-hari.

Setelah saya membaca di beberapa tulisan, saya baru mengetahui bahwa masyarakat Using Banyuwangi hanya mengenal 2 ragam wicara, yakni : Cara Using dan Cara Besiki. Cara Using ini dipakai setara antara tua-muda, kaya-miskin, pintar-bodoh dan semua lapisan masyarakatnya. Tidak ada jarak antara tua-muda dalam hal ini. Pembedanya hanya pada kata ganti atau pronomina belaka seperti contoh :

Siro madyango sulung = anda makanlah dulu

Riko madyango sulung = kamu makanlah dulu

Bentuk siro dipakai sebagai tanda hormat kepada yang lebih tua dan yang tidak dikenal. Hanya itu saja pembatasnya, selebihnya tetap, meski kerap dianggap orang Jawa tidak Njawani. Penyebab utamanya adalah, hilangnya sistem kebangsawanan di Banyuwangi sejak abad ke-18, dan hubungan antara penguasa kolonial dengan desa-desa sangat longgar tidak seperti di tanah Jawa lainnya. Sehingga pada hakikatnya desa di Banyuwangi waktu itu sifatnya mandiri, dan penguasa pusat hanya berperan sebagai “Lebah Ratu”, berbeda sekali, sehingga pola kekuasaan ala Jawa tidak dapat meresap sempurna di ujung timur Jawa.

Sedangkan Cara Besiki adalah ragam Jawa yang ‘diterima’ masyarakat Using Banyuwangi sebagai bentuk ideal dalam berbahasa. Namun hanya bentuk ideal, bukan dalam percakapan sehari-hari. Cara Besiki ini dipakai pada acara perkawinan, kematian, lamaran (tegoran) dan acara-acara bersifat keagamaan. Dalam artian mereka menganggap Cara Besiki ini sebagai bentuk sakral, bukan hirarkis. Cara Besiki serupa dengan Kromo , namun penggunaannya dikurangi sehingga bagi mereka bentuk halus ini hanya untuk “dunia sana” bukan “dunia sini”, terkait dengan hal tak kasat mata. Dan entah kapan perubahan hubungan Cara Using-Cara Besiki ini terjadinya,

Di bahasa Sunda, Madura dan Bali juga dikenal ragam halus-kasar ini sebagai akibat pengaruh dari kekuasaan Majapahit dan Mataram. Sekian dulu tulisan saya yang rada ‘berat’ ini, semoga bermanfaat. Ada yang ditanyakan…monggo…

Komentar

Posting Komentar